第12回(平成12年4月15日 於熊谷高校)

テーマ:レーウェンフックの顕微鏡を自作する

参加者:小林(熊谷高)、加藤(熊谷高)、森田(川越女子高)、平岩(越谷南高)、阿部(上尾南高)、敬称略

特別参加:

大倉基史氏(新日本通商株式会社)

松原正樹氏(日本顕微鏡工業会)

林 武彦氏(科學冩眞家)

浜島直哉氏(株式会社浜島書店)

村松哲二氏(株式会社浜島書店)

・・・の皆様がご参加されました。大盛況でした。

実験の前に資料を囲んで

後列左から村松氏、林氏、松原氏、大倉氏、浜島氏

前列左から加藤、小林、森田

参加者それぞれ、レンズ作りに余念がない

内容:ガラスを融溶してレンズを作り、単式顕微鏡を作製する。

準備 太さ5mmのガラス管、板目表紙、電子工作用半田こて、脚踏みふいご付ガスバーナー(下図)

方法

レンズの作り方 その1

- ガラス管をバーナーの炎で熱し、細く引っ張る(fig.1)

- 引っ張ったガラス細管を、細く絞った炎の中で溶かし、球状にしてゆく。ちょうど、線香花火のような感じでガラス玉が大きくなってゆく(fig.2)

- ガラス玉が直径2mm程度に大きくなると下に落ちる。それをレンズにする(fig.3)

fig.1

fig.1  fig.2

fig.2  fig.3

fig.3

レンズ作りの様子(気分はレーウェンフック)

レンズの作り方 その2

- ガラス管の端を熱して溶かし、完全に塞ぐ

- 熱したガラス管にそっと息を吹き込み、膨らませる。その際、塞いだガラス管の先端が、「へそ」のようにポツンと残るようにする。「へそ」の内側は、なるべく平らになるように、上手に膨らますこと。(fig.4a)

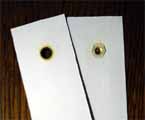

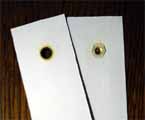

- ペンチなどで膨らんだ部分を割り取り、「へそ」の部分をレンズにする。これにより、非球面の半球形レンズができあがる。(fig.4b)

fig.4a

fig.4a  fig.4b

fig.4b

この写真の「へそ」は失敗作。

これよりも心持ち小さい方がよい。

注意事項:

ガラスを熱するときは、手の油がついたまま炎に入れないこと。脂質が炭化し、色が付いたり黒くなったりする。マイクロインジェクション用の1mm径のガラス細管が市販されているが、それを用いると、3mm程度のやや大きなレンズを作れる。こちらはガラスの質もよく、透明度の高いレンズになる。

その1で作ったレンズは球形レンズであり、倍率が高くなる。反面、焦点距離が短く、使うのにコツを要するのと、サイズが小さく、視野が暗くなるのが難点である。一方、その2で作ったレンズは半球形レンズであり、焦点距離も若干長いので使いやすく、サイズも大きくて明るい視野を得ることができる。反面、球形レンズに比すると、倍率はやや低めである。また、作り方も難しく、熟練を要する。

単式顕微鏡(簡易版)の作り方

- 板目表紙をスライドグラスの幅になるように、短冊状に切る(長さはスライドグラスの2倍)。

- 半分に折ったとき真ん中になる場所に、電子工作用の先が細い半田こてで、1mm程の穴を開ける。

- 穴に「レンズの作り方その1」で作成した球体レンズをはめ込み、半分に折ってホチキスなどで留める(fig.5)。

fig.5

fig.5

「レンズの作り方その2」のレンズは大きいので(fig.7)、レンズをその直径と同程度の穴を開けた板目紙にはめ込み、その後に小さめの穴を開けた短冊状の板目表紙でサンドイッチするとよい(fig.8、fig.9)。

fig.6

fig.6 fig.7

fig.7 fig.8

fig.8 fig.9

fig.9

- この簡易版顕微鏡は、プレパラートに直接重ねて観察できるので、大変便利である(fig.10)。観察される像も、驚くほど倍率が高く、クリアな像が得られる(参照)。

fig.10

fig.10

単式顕微鏡(本格版)の作り方

- 材料:発泡塩ビ板(3mm厚、5mm厚)、ジョイントプレート、ナベネジ(φ5×8mm)、ネジ大(φ5×100mm)、皿ネジ(φ3×20mm)、蝶ネジ(φ5×30mm)、ナット(φ5)3個、蝶ナット(φ5)、袋ナット(φ5)、板目紙

上左から皿ネジ、ステージ用ブロック、蝶ネジ、ネジ大(上から袋ナット、ナット、蝶ナット)

下左から塩ビ板、ナット、ナベネジ、ジョイントプレート(ナット接着済)

- 組み立て方:設計図、組立図1、組立図2を参考にして下さい。

(拡大するには画像をクリック)

ステージ部分の拡大図(針の先にはコルクの切片が糊付けしてある)

貴重なる参考資料:レーウェンフックの顕微鏡のレプリカ(日本顕微鏡工業会・松原氏のご厚意による)

自作の顕微鏡による観察結果はこちら

阿部哲也(熊谷高校)

Omnisサークル次回活動の予定

日時 5月27日(土)AM9:30

場所 埼玉県立熊谷高等学校 於生物室

テーマ ムラサキツユクサの花粉母細胞の減数分裂(ちょうど良い蕾の採取法)

参加自由。希望者は連絡下さい。 ymorita@mb.infoweb.ne.jp

トップページに戻る

fig.1

fig.1  fig.2

fig.2  fig.3

fig.3

fig.4a

fig.4a  fig.4b

fig.4b fig.5

fig.5 fig.6

fig.6 fig.7

fig.7 fig.8

fig.8 fig.9

fig.9

fig.10

fig.10