方法

1.卵と精子を得る。(omnisサークル(13)第13回参照)

2.1時間半から2時間ほど待って(水温によっても異なる)2細胞期になった頃に、ミキサーで5秒間程度粉砕する。

3.胚が沈むのを待って、海水を交換する。

4.あとは観察するだけ。

通常のウニの受精・発生をするときに、同時に用意しておけば、生徒にも観察させられると思います。

また、連続的に観察する場合は、次のようなシャーレを用意しておくと長い間観察できます。

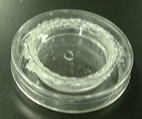

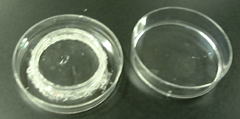

(1)大きさの違う、プラスチックシャーレを用意する。

(2)大きい方のフタに、小さい方の本体と同じ大きさの穴をあける(ホッとカッターがあると便利。無ければはんだごてなどで)。

(3)二つを張り合わせる。溶かしてうまくくっつける。大きさが合わなければ、余ったプラスチックを溶かしてつなげる。

(4)こんな風にして使う。

×10の対物レンズまで使うことができる。

※ ×4倍なら、こんなことをしなくても普通の小型シャーレで観察できるが、フタに水滴が付くと見えなくなってしまう。

このシャーレは、くぼんだ部分が水没しているので、曇ったりすることはない。

倒立顕微鏡があれば、こんな苦労はないのだが、一般の高校に倒立顕微鏡はない。

培養細胞の観察などにも応用できる。

×40の対物レンズを使用するときは、くぼんだ部分(小さいシャーレの部分)にカバーグラスよりも一回り小さく穴をあける。そこにグリースでカバーグラスを貼り付ければ観察できる。ただし、大きい方のシャーレ本体を削って、高さを厳密に調整する必要がある。また、カバーグラスを接着剤などで接着させると、膨張率の違いから、はずれてしまう。

結果

それらしい段階のものを撮りました。

しかし、それぞれおなじ胚をおっているわけではありません。みんな別々のものです。

反射光で撮ってみました。

反射光で撮ってみました。